近日,淮安市第三人民医院儿少心理科因一项充满创意的病房设计成为医务人员、孩子和家属热议的话题。这里的“锦旗+游戏化激励”模式成功帮助住院儿童养成早起整理内务的习惯,不仅提升了患儿的自理能力,更成为其心理康复的重要助力。

这一创新实践引发了家长与医疗同行的广泛关注。

病房变“乐园”:锦旗点燃孩子荣誉感

“666,YYDS”

“靠谱,十分靠谱!”

“又是早起的一天,真了不起!”

“宇宙无敌超级风流倜傥美少男寝室”

…………

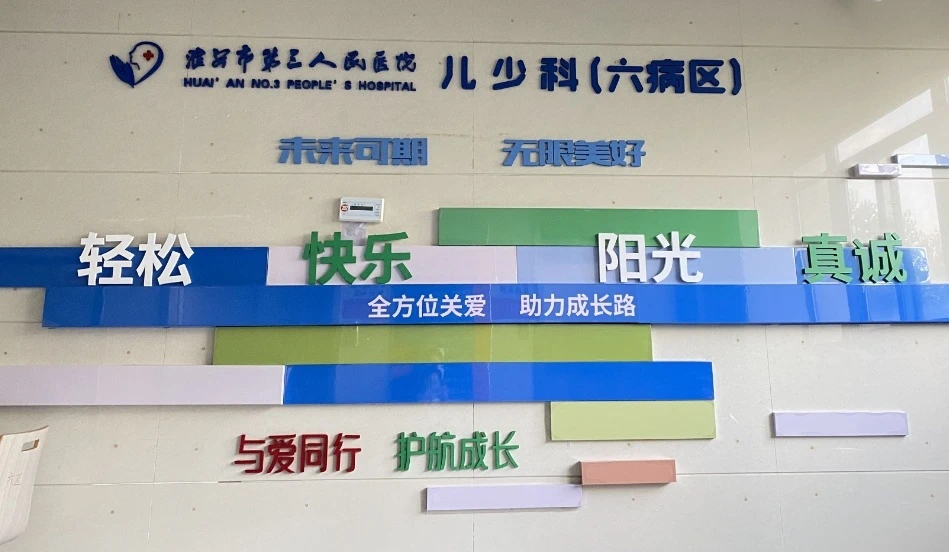

走进淮安市第三人民医院儿少心理科病房,随处可见的卡通元素令人眼前一亮。科室特别设计的流动锦旗悬挂于每日评比优胜者的床位旁,显得尤为吸睛。

“不少孩子在家的时候,家务都是家长包办,一定程度上较为懒散。而现在,孩子们会为了赢得锦旗主动整理床铺、收纳物品,甚至互相指导技巧,团队协作意识明显增强。”护士长于腊梅介绍。

一名12岁的抑郁症患儿家长则感慨:“孩子住院后,在科室氛围的感染下能主动叠被子、收拾床头柜上的物品,还自豪地拍照发给我看。锦旗让他觉得这不是任务,而是一场有趣的比赛。”

从抗拒到参与:游戏化设计破解行为管理难题

针对儿童患者的心理特点,科室将“早起整理内务”这一常规要求转化为沉浸式体验:

1. “整理魔法课”趣味教学:护士化身“魔法导师”,通过系鞋带比赛、叠衣闯关等游戏向孩子传授生活技能。优秀学员可佩戴“整理勋章”成为小助教

2. 家庭式独立空间设计:病房配备可调节高度的收纳柜、磁吸式任务清单墙贴,让孩子在自主规划中培养责任感

3. 医护榜样引领:医生查房时展示整洁白大褂,护士用卡通贴纸标记药品分装盒,以直观示范传递“秩序之美”

医患共情:一面锦旗背后的康复密码

“锦旗不仅是激励工具,更是情感联结的载体。”儿少心理科主任、陈刚博士解释道,“儿童心理疾病常伴随自我价值感缺失,通过可视化的正向反馈,能重建其自信心与掌控感”。

数据显示,该模式实施半年后,患儿内务达标率提升76%,配合治疗意愿度增长58%,家长满意度达92%。

正如一名康复患儿在感谢信中写道:“那些锦旗像一个个小太阳,让我知道原来自己可以做得这么好。”

这一暖心实践,为儿童心理康复提供了“医疗专业化”与“成长人性化”深度融合的范本。科室将把锦旗激励机制延伸至情绪管理、社交训练等领域,并制作配套小程序实现“线上荣誉墙”,让康复成果看得见、可持续。