75岁的张老太(化姓)常规体检时听说自己腿上长了血栓,心里很害怕。从那以后,她整天担心,每天追着医生问,怎么样才可以溶栓。谈栓色变的她甚至因此一步路不敢走,害怕血栓脱落,每天惶惶不可终日。即使医生告知,下肢肌间静脉血栓并不可怕,但张老太每天仍是放心不下,对生活造成很多困扰。

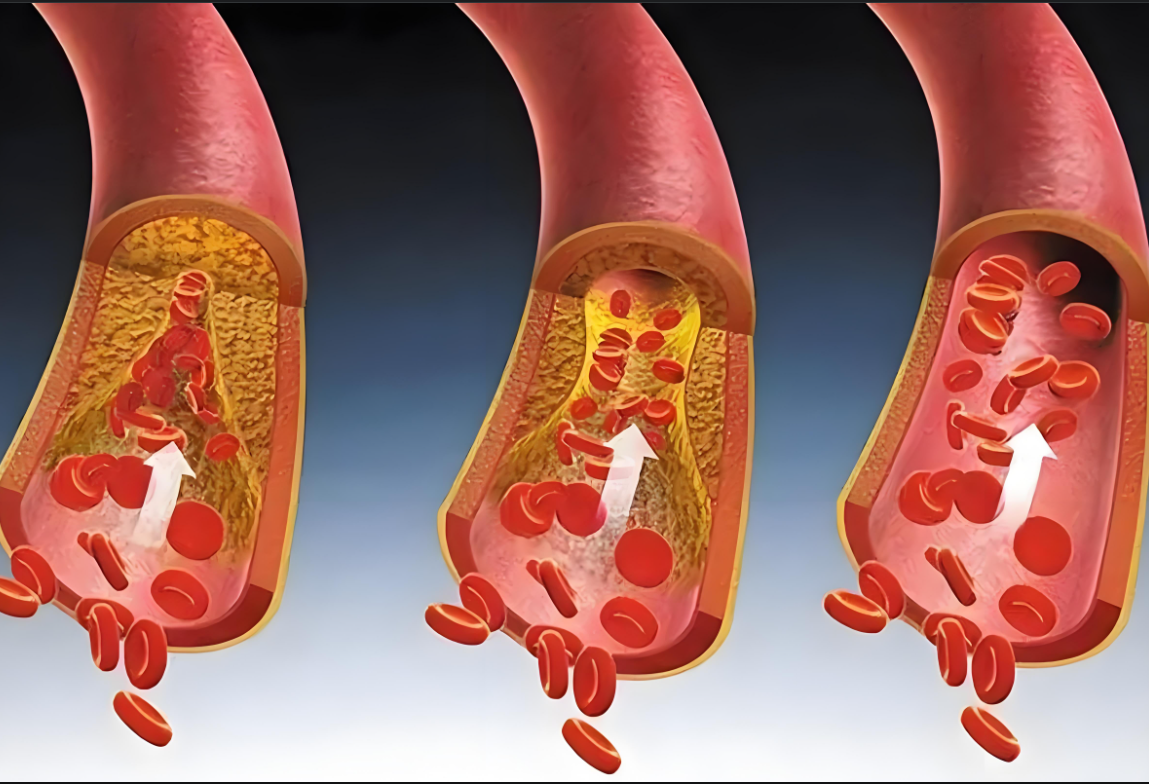

静脉血栓是如何形成的

淮安市第三人民医院老年科主任单苏林介绍,下肢静脉血栓形成的原因主要包括以下几个方面:

1. 血流缓慢

长时间不动,如久坐、久卧或手术后卧床。静脉曲张导致血液回流不畅。

2.血管损伤

外伤、手术或静脉穿刺等造成的血管壁损伤。静脉炎或化学刺激引发的血管内膜损伤。

3. 血液高凝状态

遗传性凝血异常,如因子V Leiden突变。获得性高凝状态,如癌症、妊娠、口服避孕药或激素替代治疗。脱水、感染或炎症反应。

4. 其他因素

年龄增长,血栓风险上升。肥胖、吸烟、高血压、糖尿病等慢性病。家族中有静脉血栓病史。

预防措施

避免久坐久卧,定期活动。术后尽早下床活动或进行肢体锻炼。穿弹力袜促进静脉回流。高危人群可考虑药物预防。

下肢静脉血栓和下肢肌间静脉血栓如何区别

两者虽然都属于静脉血栓,但在发生部位、临床表现和风险上存在差异。

1. 发生部位

下肢静脉血栓:

通常指深静脉血栓(DVT),主要发生在下肢的深静脉系统,如股静脉、腘静脉、髂静脉等。 也可能涉及浅静脉(如大隐静脉、小隐静脉),称为浅静脉血栓。

下肢肌间静脉血栓:

特指发生在小腿肌肉内的静脉丛(如比目鱼肌静脉丛、腓肠肌静脉丛)的血栓。属于深静脉系统的一部分,但位置较深,位于肌肉间。

2. 临床表现

下肢静脉血栓:

典型症状包括下肢肿胀、疼痛、皮温升高、皮肤发红等。严重时可能引发肺栓塞(PE),表现为胸痛、呼吸困难等。

下肢肌间静脉血栓:

症状较轻,可能仅表现为小腿局部疼痛或压痛,肿胀不明显。较少引发肺栓塞,但仍有潜在风险。

3. 风险程度

下肢静脉血栓:

风险较高,尤其是近端深静脉血栓(如股静脉、髂静脉血栓),容易脱落导致肺栓塞。需要积极抗凝治疗。

下肢肌间静脉血栓:

风险相对较低,血栓脱落的风险较小。治疗上可能根据具体情况选择抗凝或观察。

治疗策略

下肢静脉血栓:

通常需要积极抗凝治疗,严重时可能需介入治疗(如溶栓、取栓)。

下肢肌间静脉血栓:

治疗相对保守,根据症状和风险决定是否抗凝。部分患者可能仅需观察和物理治疗。

总 结

下肢静脉血栓范围更广,风险较高,需积极治疗。下肢肌间静脉血栓局限于小腿肌肉静脉丛,症状较轻,风险较低,治疗相对保守。两者均需根据具体情况制定治疗方案,避免并发症。